Den Begriff Design Thinking bekommt man gern um die Ohren gehauen, wenn es ums Thema Ideenfindung („Ideation“) und Kreativität geht. Mal wieder einer von den englischen Begriffen, der sich nicht vernünftig übersetzen lässt. Was steckt also dahinter? Und vor allem: brauche ich das?

Design Thinking ist kein Design

Hinter dem Begriff Design Thinking steckt jedenfalls keine visuelle Gestaltung, wie man vielleicht meinen könnte. Das „Design“ im Design Thinking ist mehr als Konzeption zu verstehen, nicht als grafische Umsetzung. Bei der Methode geht es darum, gute Ideen und neue Ansätze zu entwickeln.

Man arbeitet also durchaus visuell, aber das ist nur ein Werkzeug, um das Denken zu erleichtern (siehe Visuelles Denken für Unkreative – Newsletter 8/2017). Ziel ist nie, die optische Gestaltung eines Produktes zu entwickeln.

Design Thinking ist kein Denken

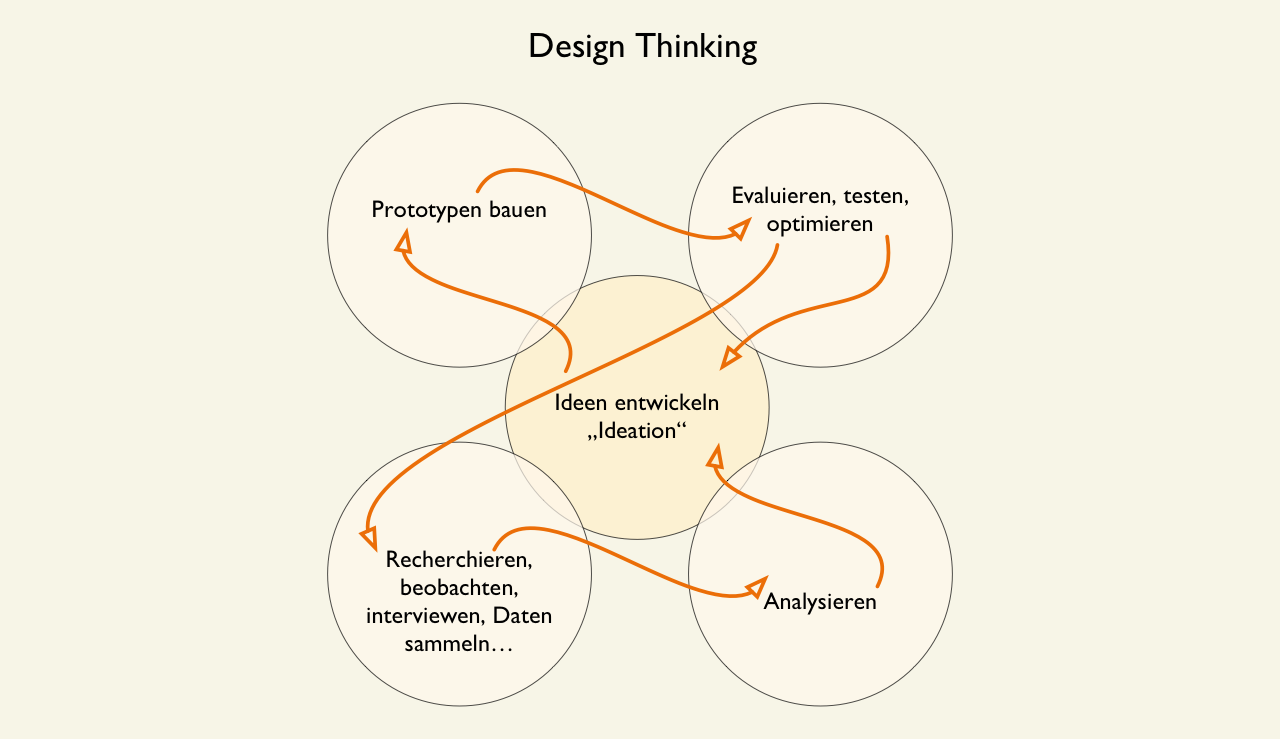

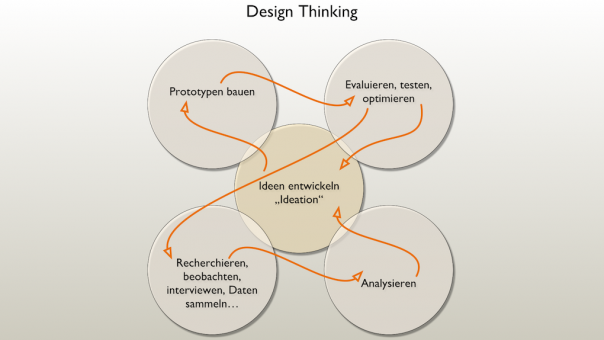

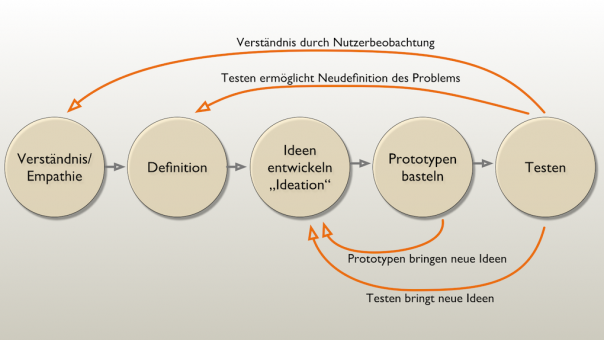

Und auch der zweite Teil des Begriffs führt in die Irre. Beim Design Thinking geht es zwar auch ums Denken. Viel mehr noch aber geht es ums Ausprobieren, ums Testen und ums Optimieren.

Das heißt, beim Design Thinking mache ich mir die Hände schmutzig. Es bleibt keineswegs beim Denken. Der Begriff Design Doing, den manche propagieren, ist daher überflüssig. Das Doing ist beim Design Thinking schon immer dabei.

Was ist es dann?

Nun also mal weg von dem, was Design Thinking nicht ist. Eine von vielen Definitionen lautet:

Design Thinking ist eine Methodik zum Lösen von Problemen, um aus der großen Vielfalt von Lösungsansätzen zu schöpfen.

Einen Design-Thinking-Workshop planen

Ein Design-Thinking-Workshop bringt fünf bis fünfzehn Menschen zusammen, die Ideen entwickeln wollen. Häufig sind das

- Projektverantwortliche bzw. sogenannte „product owner“

- UX-Experten bzw. Konzepter

- Designer

- Marketing-Experten

- Technische Experten

Ganz wichtig ist eine gute Vorbereitung. Sie müssen so viele Informationen wie möglich im Vorfeld sammeln. Dabei geht es vor allem um die Definition der Zielgruppe und um die Problemstellung. Also um Fragen wie:

Warum braucht es eine neue Lösung? Welche gibt es jetzt? Was stimmt mit denen nicht? Wo haben die Nutzer heute Probleme? Welche Bedürfnisse haben sie?

Dann ist es wichtig, alle dazu zu bringen, beim Workshop mitzumachen, die später auch mitentscheiden dürfen. Das ist nicht immer ganz einfach, aber ganz wichtig für den Erfolg des Projektes.

Einen Design-Thinking-Workshop durchführen

Bei der Durchführung sind klassische Modekations-Fähigkeiten gefragt. Dazu gibt es ein hervorragendes Dokument, das www.seedsforchange.org.uk erstellt hat und das frei kopiert werden darf: Moderationsmethoden_Treffen_und_Workshops.pdf. Manche Methoden wirken ziemlich sozialpädagogisch, aber viele sind auch im Business-Umfeld gut einsetzbar.

4 ganz wichtige Regeln für Design-Thinking-Workshops sind:

- Tritt einen Schritt zurück.

- Denk vom Menschen aus.

- Lass dir Zeit.

- Denk in Ergebnissen, nicht in Lösungen oder Produkten.

Es geht darum, neue Ansätze zu finden. Daher ist es ganz wichtig, sich frei zu machen von den bestehenden Einschränkungen, die zur jetzigen Lösung geführt haben.

Wir sollten dabei immer von den Menschen, den Nutzern aus denken. Wir gehen also weg von den vorhandenen technischen Lösungen, weg davon, was möglich ist. Wir denken eher daran, was gut wäre, wie es die Nutzer gerne hätten.

Der dritte Punkt ist klar – nur wer sich Zeit nimmt, kommt auf gute Ergebnisse. Ein Design-Thinking-Workshop, der kürzer als einen Tag ist, bringt nicht viel. Und meist ist es sinnvoll, ihn bald zu wiederholen, um weiter zuarbeiten an den entwickelten Ideen.

Haben Sie nur einen einzigen Tag, sollten Sie den hervorragend vorbereiten. Und sehen Sie ausreichend Zeit für die Nachbereitung der Ergebnisse vor.

Und der vierte Punkt schließlich heißt, dass wir nicht gleich mit etwas anfangen sollten, was es schon gibt. Geht es also zum Beispiel darum, ein neues Produkt zu entwickeln, überlegen wir nicht, wie das Produkt aussehen soll, welche Eigenschaften es braucht oder Ähnliches. Wir gehen vielmehr von einem Problem des Nutzers aus. Dann überlegen wir, welches Ergebnis für ihn optimal wäre. Erst dann überlegen wir, wie wir das zu einem Produkt machen können.

Ein Beispiel: Wir sagen, wir möchten das Problem angehen, dass Nutzer nicht im Überblick haben, wie ihre Aktien gerade stehen. Wir befassen uns also ausführlich mit unserer Zielgruppe und deren Bedürfnissen. Welche Informationen brauchen sie? Wie finden sie diese derzeit? Wie zufrieden sind sie damit? Welche Probleme haben sie dabei? Wie fühlen sie sich dabei?

Dann überlegen wir, wie dieses Problem aus der Welt geschaffen werden kann. Vielleicht brauchen die Nutzer die Information gar nicht. Vielleicht wäre es viel besser, wenn sie einen Service in Anspruch nehmen könnten, der ihnen ihre Sorgen um die Entwicklung ihrer Geldanlage abnimmt. Einen Automatismus, der ihnen die Beschäftigung mit ihren Aktien erspart.

Schließlich entwickeln wir Ansätze dafür, wie dieser Automatismus aussehen könnte. Wir skizzieren schnell einen Prototypen. Sprechen diesen durch. Testen den mit Vertretern der Zielgruppe. Nehmen das Feedback auf und optimieren weiter. Bauen einen Prototypen. Testen diesen wieder. Optimieren nochmals.

Das wiederholen wir so lange, bis wir ein Produkt haben, was wirklich gut ist und bei den Nutzern ankommt.

Mehr Informationen

Eine ganz hervorragende Einführung ins Design Thinking auf Englisch gibt es im Blog von Nielsen: Design Thinking 101

Wer es lieber Deutsch mag und Videos bevorzugt, der könnte sich mein Videotraining bei Lynda ansehen, in dem es einen eigenen Abschnitt zum Design Thinking gibt: Ideation: Visuelles Denken und Ideenfindung